1985年个人股票配资,一次例行安全检查,竟然在中国驻阿尔巴尼亚新使馆的墙体深处挖出了35枚标着“中国制造”的窃听器。

这场始于1983年的搬迁风波,从最初的好意安排,到外交官郗照明的冷静应对,再到秘密行动的步步为营,揭开了一张遍布整个大使馆的监听网络。

这不仅是一场关于间谍与反间谍的较量,更是一段深藏在冷战阴影下的外交秘密...

热情背后

1983年8月,阿尔巴尼亚地拉那国际机场的停机坪上,郗照明身着笔挺的中山装,站在舷梯上极目远望,目光在一群迎接人员中迅速扫过。

这是他首次以中国驻阿尔巴尼亚大使的身份抵达任地,这片土地他并不陌生,早年留学于地拉那大学的经历,使他对这个国家怀有一份特殊的亲切感。

按照外交惯例,新任大使抵达,阿方通常会安排简洁隆重的欢迎仪式,再由礼宾司官员陪同回馆,随后才是递交国书、拜会总统等一系列礼节性安排。

然而,此次迎接场面显得异常简陋甚至急促,礼宾司司长居然绕开寒暄直奔主题。

“中方使馆需在72小时内完成搬迁,我们已为贵方准备了全新的馆舍。”

郗照明听到这句话时,沉默了几秒,随即露出职业性的微笑,点头致谢,脑海中却迅速闪过数个问号,搬迁?新馆?72小时?

作为一名外交老手,他深知这类突发安排背后必有蹊跷。

按理说,任何涉及馆舍迁移的大动作,至少应提前几个月甚至更长时间通报,双方协调选址、预算、安保等诸多细节,而非像现在这样突如其来地赠送新馆。

更令他警惕的是,对方所称的新馆建成已久,选址优越、设备齐全,却在此前从未向中方透露半句。

抵达原馆稍作安顿后,郗照明立刻召集了主要外交官员开会。

“阿方说新馆就在这,斯坎德培大街57号,远离原馆旧址,靠近城市北部边缘区。这个位置,远离使馆区,偏僻便于封锁和监听,这样的选址,很难不让人联想到监控布控。”

“这份‘大礼’,我们未曾要求也未曾协商,没有基础评估、没有合作谈判的单方面决定,从任何角度看都是不合常规。”

更何况,郗照明此时尚未向阿方总统递交国书,尚不具备正式外交代表资格,他决定以此为由暂缓搬迁,向阿方正式提出。

“我目前仅为到任大使,还未履行国书递交程序,暂不具备处理搬迁事宜的权限,相关事项需待我完成职责履行之后,再请示北京做出安排。”

阿方出奇地沉默,既未正面回应质疑,也未进一步解释搬迁理由,仅留下“希望尽快入住新馆”的含糊之词,那一刻,郗照明的心彻底沉了下去。

与此同时,使馆工作人员在外出办理事务时也逐渐察觉异样,总有形迹可疑的人员尾随、暗中记录他们的行踪。

三天的期限很快过去,中方并未立即搬迁,郗照明将一切详实记录电报送回国内,他坚信,若真有问题,纸终究包不住火,眼下他要做的,是稳住阵脚,不轻举妄动。

豪华新馆

一连数周的交涉后,阿方对新馆搬迁一事表现得更加急切,甚至暗示“迟迟不迁入有损双边友好”,郗照明没有被表象所迷惑,终于争取到一次由中方主导的实地考察机会。

一个初秋的清晨,几辆不起眼的中方车辆缓缓驶出原使馆大门,载着大使本人、安全事务负责人、技术参赞以及几位老资格的工程专家,悄然驶往斯坎德培大街57号。

车门打开的刹那,郗照明眉头紧锁,眼前的新馆满地杂草疯长,周围是一圈尚未粉刷完成的外墙,与其说是新建,不如说是搁置多年的半成品。

郗照明并未立刻发问,而是带队逐层走访,考察队足足花了四个小时才将整座新馆巡查完毕,过程中无一处让人满意,郗照明面色沉静,心底却是波涛汹涌。

他知道,这里并非简单的质量不过关,外形像是新馆,实则漏洞百出,每一处设计都让人不敢放心启用。

回程途中,他在车上草拟了整改清单,列出十项重点工程,包括办公区防渗加固、机要区墙体重建与屏蔽材料加装、电路系统全面更换、锅炉系统重装等。

文件上呈阿方后,对方初显犹豫,后在多轮交涉下终于同意配合改造,但在实际执行中,阿方的行为却处处透露出不安与抵触,对关键区域坚称“原设计不可变更”。

尤为反常的是,施工期间,中方人员提出协同监督,对方却百般回避,不允许靠近“技术核心区域”,理由是“防止交叉误工”,一名经验丰富的工程师私下对郗照明说。

“他们施工时总是背对我们干活,封墙封得特别快,好像生怕我们看到里面。”

警觉之下,郗照明果断做出决定,终止一切依赖阿方的工程协助,所有事项将由中方自行组织、自备物资、自派人员,哪怕多花十倍精力,也绝不让阿方插手一砖一瓦。

1985年初春,中国驻阿使馆已确定自行搬迁,内部却始终是一片沉默而紧张的氛围,不为别的,正是因为这场搬家非比寻常。

外交系统从不轻言“焚毁”二字,可眼下的局势已不容犹豫,使馆在庭院一角临时搭建了一座简陋的砖炉,废纸架成棚、油桶引火,火焰升腾而起,浓烟带着油墨味道在空气中弥漫。

除了文件,不少设备必须灭失处理,要么拆解得分毫不剩,要么深埋封存,一切都在秘密中分段执行,以防信息走漏。

阿方对此毫不配合,频频制造障碍,郗照明对此并不意外,早在新馆改造时就感受到阿方那份既放不下又不甘心的态度,他知道,对方早有预谋,如今恐怕也正暗自焦躁。

于是,他决定将这场搬迁演变为一场战役来打,每批物品装运时间不对外公开,运输路线每日变更,搬运人员轮岗制,使馆的老式货车、租来的搬家三轮车,全都重新上号。

即便如此,为防意外,大使馆还特别设置了“假车队”,每天提前驶出,绕远再折返,以迷惑跟踪者。

搬迁持续整整八天,使馆周围,阿方的监视没有停歇,大家不说但都知道,这一切都说明,有些事情快要揭晓了。

窃听器

1985年4月,北京派出的安全检查组悄然抵达地拉那,他们的到来并未惊动任何外人,使馆内部知情者也仅限于极少数核心人员。

按照郗照明的部署,这场检查必须在无声中完成,由一名代号“302”的高级技师统领,所有人员均配备了便携式频率探测器、电磁波感应仪、结构声传感器等设备。

起初的几天里,进展不大,仪器对墙体和天花板的扫描未发现明显异常,建筑结构似乎也未见特别改动,检查组成员虽然不动声色,心中却隐隐生出一丝不安。

“这像是蓄谋已久的布局,不是粗糙的偷装,而是精准掩埋,那意味着,这些东西可能就在我们眼皮底下。”

第三天深夜,检查组在使馆机要保密室内继续作业,302将设备靠近墙角处时,仪器突然发出细微的哔哔声。

他立刻屏息凝神,顺着角落仔细搜寻,果然,那里有一根肉眼几乎不可察觉的灰白色塑料细管,从墙缝中微微探出,仅仅两厘米,既不像通气也不像布线,更像是……引导线。

“停下灯,备封锁。”

接下来的几个小时,是一场没有硝烟的“挖宝”行动,为了避免引起外界注意,他们只能使用手动工具缓慢破墙,敲击声被毛毯包裹的木板吸收。

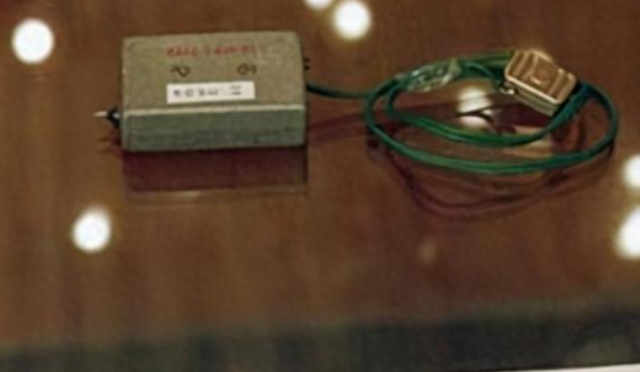

半夜三点,厚实的墙体终于露出一角金属,检查人员用特制镊子轻轻撬开水泥层,一块被包裹在高标号水泥和加固钢筋中的微型窃听装置,赫然出现在众人眼前。

通体灰白,上有数字编码与清晰的英文铭刻。

“MADE IN CHINA”。

随后数日,安检组分批展开扩展排查,所有行动仅限夜间进行,白日则按常规办公节奏掩护,白天记录夜间作业痕迹,夜晚再封闭新一批区域,按点按面推进。

会议室的吊顶、电梯井的背墙、办公室角落的踢脚线、甚至大使官邸卧室的衣柜背后,都陆续找到被伪装得几乎完美的装置。

到第十天凌晨,最后一枚窃听器在地下档案室的通风井中被取出,这也是覆盖范围最深远的一枚,传导线路几乎连接了整个楼层的电缆系统。

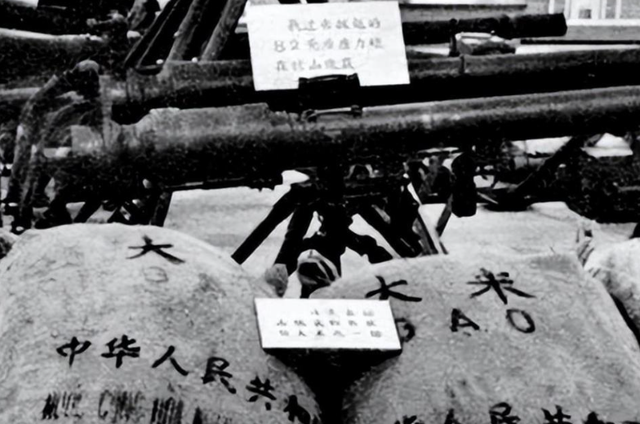

最终统计,共计35枚装置被发现,分布范围涵盖大使馆全部核心区域,从机要室、研究室、会议厅、商务处一直到大使私宅书房,无一幸免。

而“MADE IN CHINA”的标识,更令所有人心中骤然沉重,没有人相信这些设备真是中国制造,却也明白这恰恰是用来掩盖真相、嫁祸于人的拙劣伎俩。

就在中方夜以继日秘密操作之时,使馆外部的监视愈发严密,便衣警察分班巡逻,不时有外交服务局的阿方人员提出要检查电话线路、维修供电系统。

“我们说什么,他们都懂,但我们的拒绝,他们也一定听得明白。”

于是,使馆方面开始静中藏锋,一边继续工作,一边不动声色地布控,将所有窃听装置的外观、埋设位置、拆除过程逐一录制,全程保密,编辑成完整影像资料。

窃听器本体、包装结构与电路图纸等也全部封存,由外交邮袋专程送返北京,中方始终没有发出正式抗议,也没有在国际上公布此事。

郗照明明白,揭穿与指责有时并不能换来尊重,反而让对方铤而走险,相比之下,“沉默地握紧锤子”才是真正的大国外交之道。

也正是因为这份沉稳与内敛,那一张由35个“耳朵”织就的监听网络,最终无声地被连根拔除,没有人声张也没有人退让。

这是属于中国外交官的胜利个人股票配资,也是一种被时间证明的智慧。

港联配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。